お役立ち情報

USEFUL

切削バリの原因と取り方:発生メカニズムから効果的なバリ対策まで

2024.04.04

製造業の現場では、金属や樹脂の切削加工に伴って必ずと言ってよいほどバリが発生します。バリとは加工部品のエッジ(角)に残る不要な突起で、日本ではかつて「かえり」とも呼ばれていたものです。小さなバリでも放置すると品質不良や組み付け不良、安全事故の原因になり得るため、適切な対策と除去(バリ取り)が欠かせません。本記事では「切削バリとは何か」から始めて、その発生メカニズムや主な原因、現場で問題となる点、そして一般的なバリの取り方と最新の自動化による対策までを幅広く解説します。製造業の経営者・責任者の方々が現場改善のヒントを得られるよう、専門性を保ちつつもポイントを押さえた内容となっています。

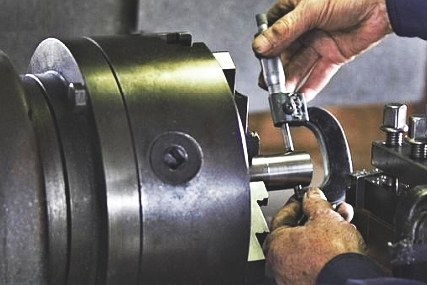

切削バリとは何か?(定義と発生メカニズム)切削バリとは、工作機械や工具で素材を切削・研削する際にエッジに生じる意図しない残留物(突起)のことです。JIS規格では「部品のカドのエッジにおける、幾何学的形状の外側の残留物」と定義されており、素材の加工中に塑性変形した部分や切り離されずに残った切り屑がエッジから飛び出したものを指します。加工中、工具が素材に食い込むとき周囲の材料が圧されて盛り上がり、工具を抜け離れるときにも削り切れなかった微細な材料が押し出されてバリになります。例えば金属を指で押すと押された部分が凹み周囲が盛り上がるように、工具の侵入と離脱の過程で素材のエッジに入り口バリ(ポアソンバリ)や出口バリ(ロールオーバーバリ)といった突起が形成されます。バリは切削加工のみならず、せん断加工・鋳造・プレス加工など多くの工程で発生し得ますが、本記事では特に切削バリ(機械加工で削る際に発生するバリ)に焦点を当てて解説します。

切削バリが製造現場で引き起こす課題

切削バリは「避けて通れない厄介な存在」であり、製造現場の様々な面に悪影響を与えます。放置されたバリやバリ取り工程の不備は、次のような課題を引き起こします。

品質の低下・組み立て不良

製品寸法の精度が狂ったり、部品どうしが正確に組み合わなくなる原因になります。例えば穴や溝にバリが残っていると、規定の部品が嵌合しない、動作不良を起こす、といった不具合が発生します。またバリが取れて装置内で異物となれば、機械の誤動作や故障につながる恐れもあります。結果として製品品質のばらつきや信頼性低下を招きます。

工程の遅延・非効率

バリを除去する手間が増えることで後工程の効率が落ち、生産リードタイムが延びる要因となります。特に手作業でのバリ取りには時間と労力を要し、大量生産現場ではボトルネックになりがちです。その結果、計画していた工程スケジュールに遅れが生じ、生産性の低下や納期遅延を引き起こす可能性があります。

安全性のリスク

鋭利なバリに触れてしまうと、作業者がケガを負う危険があります。金属製品のバリは小さくても鋭く尖っている場合があり、手指の切創や刺傷事故につながります。また、エンドユーザーがバリ付きの製品を扱った場合、思わぬ事故や怪我を招く恐れもあり、安全面からも除去が必要です。

コスト増大

バリの発生は追加の処理コストにつながります。バリ取り作業に時間と人手を割かなければならず、その分の人件費や稼働コストがかかります。加えて、バリが原因で製品不良や部品損傷が起きれば、再加工や部品交換など余計なコスト負担が発生します。最悪の場合、バリによる不良品の流出はクレーム対応や信頼低下を招き、企業にとって大きな損失となりえます。

このように、切削バリは品質・生産性・安全性・コストのすべてにマイナスの影響を及ぼすため、軽視できない問題です。「一見地味な作業」に思えるバリ取りも、製品や工程によっては非常に重要なプロセスとなります。現場では常にバリ発生を念頭に置き、適切な対策を講じることが求められます。

切削バリの主な発生原因

では、なぜ切削バリは発生するのでしょうか? そのメカニズムには素材や加工条件など複数の要因が関与しています。主な原因として、以下の点が挙げられます:

- 工具の摩耗・切れ味不足

使用する切削工具(刃物)の刃先が摩耗して鈍くなっていたり、適切な形状になっていない場合、素材をきれいに切り離せずに塑性変形を大きく起こしてしまいバリが発生しやすくなります。刃先のすくい角度が小さかったりチッピングが発生している工具も同様にバリ発生の一因となります。 - 切削条件(速度・送り)の不適切

切削スピードや送り速度などの加工条件が合っていないと、バリ発生に影響します。たとえば切削速度が速すぎると摩擦熱で材料が軟化しバリができやすくなり、送りが遅すぎると刃が同じ箇所を何度もこするためにバリが出やすくなります。一度の切り込み量が大きすぎても大きなバリを招く原因となります。適切な切削油(クーラント)を用いない場合も熱による軟化や切粉の噛み込みが起こり、バリにつながります。 - 工作物の材質特性

素材の材質もバリの発生傾向を左右します。一般に軟らかく延性の高い材料(アルミニウムや銅合金など)は加工時に塑性変形しやすく、硬く脆い材料に比べて大きなバリが発生しやすい傾向があります。一方で脆い材料ではバリというより欠け(破断バリ)になる場合もあります。材質の選定次第ではバリ発生を抑制できるケースもあり、伸びの小さい材料に変更して対策とすることもあります。 - 機械剛性や加工精度の問題

工作機械自体の剛性不足や精度誤差もバリ発生の一因です。機械の剛性が低いと加工中に微細な振動やたわみが生じ、切削面にムラや余分なくずを生みやすくなります。また治具の固定力不足や加工物の保持が不十分な場合も、微妙なズレからバリを誘発します。機械や治具の精度管理・メンテナンスの不備はバリ発生リスクを高めるため、設備面での対策も重要です。

以上のように、切削バリの発生要因は工具・加工条件・素材・設備と多岐にわたります。それぞれが影響し合ってバリ発生メカニズムは複雑ですが、総合的に最適な加工条件と工具選定を行い、適切な設備管理をすることでバリ発生を最小限に抑えることが可能です。完全にバリをゼロにするのは難しいものの、原因を把握して抑制策を講じることが重要です。

よくあるバリの取り方・対処法(手作業・後加工・設計変更)

切削バリは抑制策を講じても完全には避けられないため、最終的には除去する工程(バリ取り)が必要になります。現場で一般的に行われているバリ対策・除去方法として、以下のようなアプローチがあります。

- 手作業によるバリ除去

最も基本的な方法は、作業者がヤスリやカッターナイフ、専用のバリ取り工具(バリ取りバーなど)を用いて手作業で一つ一つバリを削り取るやり方です。手作業は細かな調整がしやすく工具コストも低いため、少量生産や試作品の仕上げに適しています。例えば金属用ヤスリでエッジを削れば滑らかに仕上げられ、小さなプラスチック部品のバリならカッターで素早く切り落とすことも可能です。ただし職人のスキルと労力に依存するため、大量生産には不向きで作業者の負担も大きくなります。品質にばらつきが出やすい点も課題です。 - 後工程での機械的なバリ取り

大量生産の現場や複雑形状の部品では、バリ取り専用の設備や研磨機を使った機械的除去が有効です。例えば多数の部品と研磨メディア(研磨石)を回転容器に入れてバリを一括除去するバレル研磨や、砂や砥粒を高速噴射して表面を処理するサンドブラストなどの方法があります。これら専用装置を使えば一度に多くの部品を均一な品質で処理でき、手作業に比べて作業者の負担を大幅に減らせます。近年ではロボットアームにブラシやカッターを取り付けて自動でバリ取りするシステムも普及しており、精密な動作制御によって一定の仕上がり品質を保ちながら生産性向上とコスト削減を両立する事例も増えています。各現場の部品形状や生産量に応じて、適切なバリ取り機械を選定することがポイントです。 - 設計段階でのバリ発生抑制・簡素化

バリ対策は製造工程内だけでなく、製品設計の段階から始まっています。図面設計を見直し、加工時にバリが出にくい形状や公差になるよう工夫することで、後工程のバリ取り作業を大幅に削減できます。例えばエッジ部分にあらかじめ面取り(C面・R面)を指示して角を丸めておけば、鋭いバリが発生しにくくなるとともに組み立て時のケガ防止にもなります。穴あけ加工では、入口や出口に適切な面取り加工を施すことで突き出すバリを減らすことができます。また部材の材質選定を変更し、延性の低い材料に置き換えることでバリ自体を小さく抑えることも一手段です。このように**「バリを出にくく・取りやすくする」設計上の工夫**は、生産現場での手間削減と品質向上につながる基本戦略と言えるでしょう。

以上のような対処法を組み合わせることで、現場ではバリ問題に対処しています。しかし、それでも熟練人材に頼った手作業には限界があり、人手不足の中で安定した対応を続けるのは困難です。そこで近年注目されているのが、次に述べるバリ取り工程の自動化・機械化になります。

自動化・機械化によるバリ対策の有効性

人手によるバリ取り作業を機械に置き換えることで、製造現場は多くのメリットを得られます。専用の自動バリ取り機や産業用ロボットを導入する企業も増えており、背景には品質安定や人材不足への対応があります。

まず、自動化によって生産効率が大幅に向上します。手作業では一つひとつの部品に時間をかけてバリを除去するため、大量生産では莫大な工数がかかります。しかし機械化されたバリ取り機であれば、24時間連続稼働も可能で休みなく高速に処理できます。例えば従来何人もの作業者で行っていたバリ取り工程を機械1台に任せれば、その分の労働力を他の付加価値の高い作業に振り向けることができます。結果として工場全体のスループットが向上し、納期短縮や生産性アップに直結します。

次に、品質の安定化も大きな利点です。熟練者による手作業でもどうしても仕上げ精度にばらつきが出たり、人為ミスでバリの見落としが起こる場合があります。しかし自動バリ取り機であれば、設定した条件で常に均一な除去加工を行えるため、製品ごとの差異が極めて少なくなります。研磨ブラシやカッターのツール制御も精密で、人の手では難しい細部のバリまで安定して処理できます。品質不良の発生率低減や再加工削減にもつながり、結果的にコストダウン効果も期待できます。

さらに、安全性と作業環境の改善も見逃せません。危険な刃物や鋭いバリに直接触れるのは機械に任せ、人は出来上がった製品を回収・検査するだけになれば、作業者の怪我リスクは格段に下がります。また騒音や粉塵も囲われた機械内で処理されるため、現場環境のクリーン化・静音化にも寄与します。バリ取り機の導入によって工場内の作業環境が改善された結果、従業員のストレス軽減やモチベーション向上につながったケースもあります。

こうしたメリットから、バリ取り工程の自動化は多くの現場で検討すべき改善策となっています。写真は回転ブラシでバリを高速除去するブラシ式自動バリ取り機の例です。このような洗車機型ブラシ式バリ取り機は、文字通り洗車機のように回転ブラシで製品表面のバリを一括除去できる装置で、適用できるワーク形状が非常に幅広いのが特長です。複雑な形状の部品でも同時にエッジの面取り(R取り)まで可能で、プレス加工品や鋳造品など成形直後のワークに付いたバリもまとめて除去できます。導入コストは高めですが、手作業に比べ圧倒的な処理スピードと安定品質を実現できるため対費用効果に優れ、理想的なバリ対策装置と言われます。自動ブラシ機やロボットによるバリ取りは、人手不足による「バリ取り待ち」発生も防げるため、これからの製造現場において有効なソリューションとなるでしょう。

おわりに:洗車機型ブラシ式バリ取り機で課題解決を

切削バリの発生原因と対処法、そして自動化による最新のバリ対策について解説してきました。バリは加工に伴う避けがたい問題ですが、適切に対処すれば製品品質の向上と生産効率の改善を同時に達成できます。特に近年注目される洗車機型ブラシ式バリ取り機のような自動装置は、従来の人手任せだったバリ取り工程を劇的に効率化し、安定した品質と安全な作業環境をもたらします。もし現在、切削バリによる不良や手直し、作業負荷の問題を抱えているなら、ぜひ最新のバリ取り機械の導入を検討してみてください。適切な対策を講じることで、バリに悩まされないスマートな製造プロセスを実現できるでしょう。

以下の弊社製品は、切削バリのバリ取りを非常に得意としております。